柿ケ原「籾種祈年祭」

3月10日柿ケ原の八幡神社で「籾種祈年祭」が執り行われました。

かつては福山地区のどこの神社でも執り行われていたのかも知れませんが、現在では柿ケ原地区だけで執り行われています。

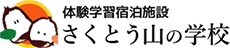

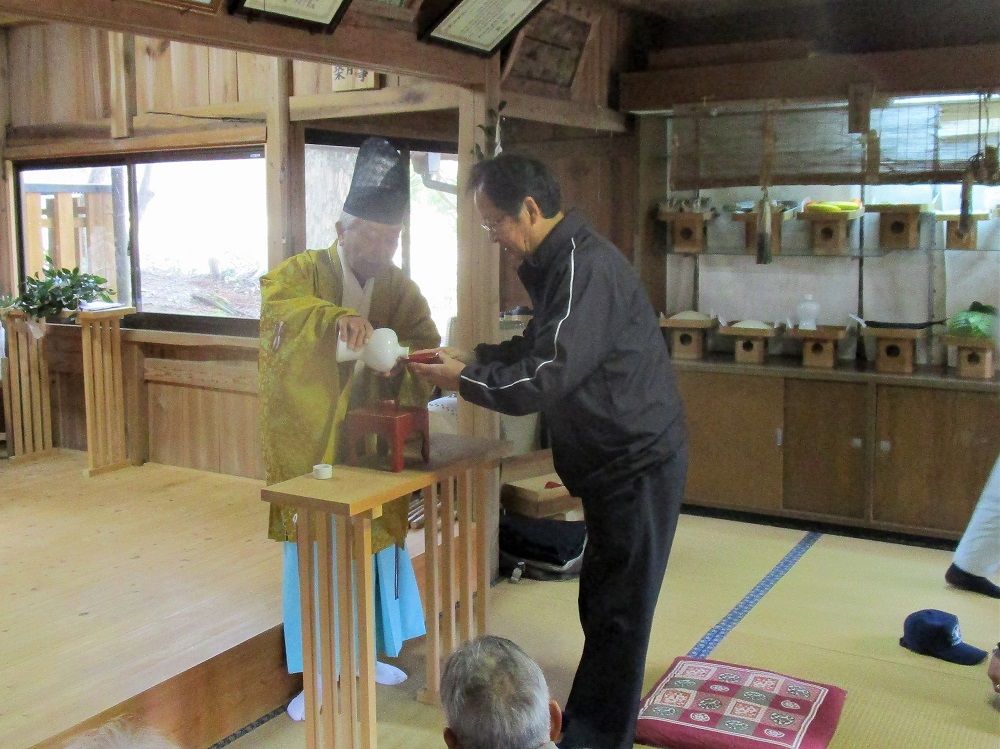

神事の様子を撮影させてもらっていましたが、宮司さんから祝詞奏上の時は写さないようにと教えて下さり、静かに聞くことに専念していました。

(この時は頭を下げながら撮影)

初めての事、だけでなく知識のない私は、宮司さんに「このまつりごとは何と言うのですか」と聞いたところ「籾種きねんさい」と教えて下さいました。

「きねんさい」。頭に浮かんだ文字は「祈念祭」でしたが、このブログの前に調べていると、「祈年祭」である事を知りました。

なぜ「年」なのか?更に調べてみると、「祈年祭」は「としごいのまつり」とも呼ばれ、「年」という字は稲を意味しており人間の生命の糧(かて)を恵んでくださるようにと(稲を主として他の穀類に至るまで成熟を)祈願するお祭り。と、ある神社のホームページに出ていました。

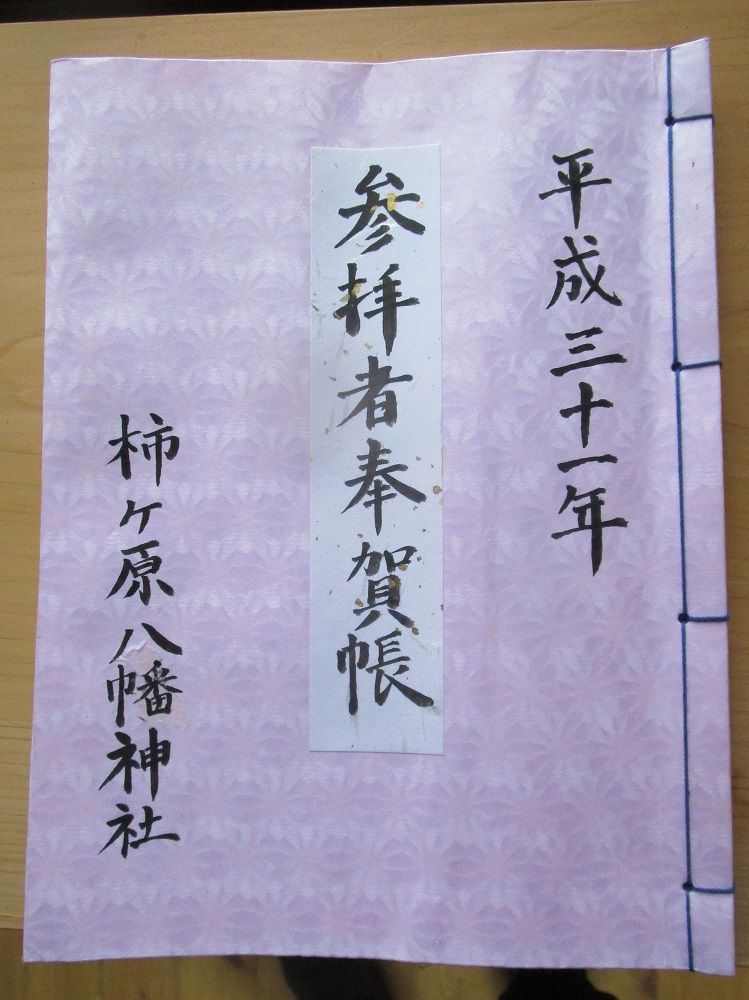

また、柿ケ原八幡神社のお正月には、参拝された方が記帳する奉賀帳が置かれており、その参拝者奉賀帳に記帳された方全員の名前も読み上げられ、その方達の無病息災を祈念する祭りごとにもなっていました。

福山地区で唯一引き継がれている「籾種祈年祭」。その柿ケ原地区でも以前に比べだんだん規模が小さくなってきているとの事。しかしそれは絶やさない為の工夫であったかも知れません。農法の発展、品種改良などで質も量も昔とは比べものにならないと思いますが、稲作中心の農耕社会であった日本の社会文化の一つとして承継されていく事を願います。

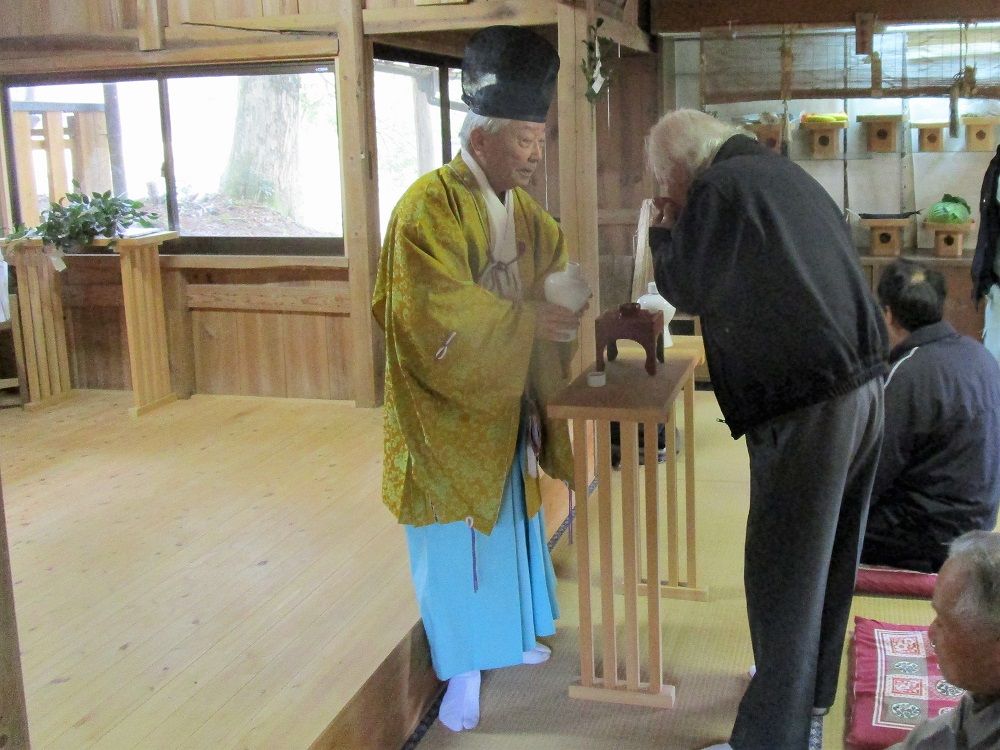

(宮司さんのはからいで、私も玉串を備えさせていただきました)

記事をシェア: